Когда я в 2007 году начинал своё служение в храме Святителя Николая Чудотворца станицы Мариинской, мне захотелось глубже узнать историю родной земли — её храмы, подвиги веры наших предков. Так начался мой путь знакомства с Бекреневским Свято-Николаевским женским монастырём — одной из утраченных святынь Донского края. Монастырь находился всего в девяти километрах от станицы Мариинской; до наших дней там сохранился фундамент величественного соборного храма, который некогда был сердцем духовной жизни целого края.

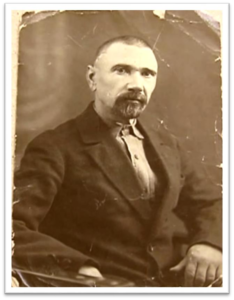

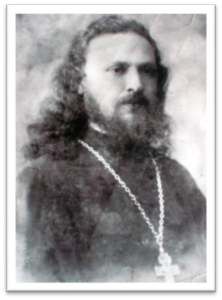

Изучая архивные документы и беседуя со старожилами, я узнал имя священника Василия Андреевича Миронова — пастыря, чья судьба была неразрывно связана с историей монастыря и фигурировала в материалах следственных дел. За скупыми строками документов скрывалась судьба человека, прошедшего через испытания и сохранившего верность Богу.

Чем больше я узнавал, тем яснее становилось: это не просто забытая биография сельского пастыря, а подлинный подвиг кротости, мужества и духовной стойкости в годы жестоких гонений. Всё это побудило меня попытаться собрать более полные сведения о его жизни, семье, судьбе его детей.

В 2008 году, в рамках подготовки документального фильма «Бессрочное свидетельство», посвящённого трагической судьбе Бекреневского монастыря, с Божией помощью, удалось выйти на родственников отца Василия. В городе Донецке, на Донбассе жила его младшая дочь — Антонина Васильевна Миронова. Тогда ей было более 90 лет. Она проживала вместе с племянницей Алевтиной, дочерью своей сестры Клавдии. Несмотря на преклонный возраст, её память хранила живые, проникновенные воспоминания о детстве, о семье, о родителе и монастыре.

Позже, в ходе переписки с её племянницей Алевтиной и другими родственниками, было получено письмо, где подробно рассказывалось о судьбе семьи Мироновых, о тех трудностях и страданиях, через которые они прошли, сохраняя веру. Особое место в этих воспоминаниях заняли трогательные сцены ареста отца Василия, сопровождавшегося звоном колокола к вечерне, и детские воспоминания о посещении Бекреневского монастыря, залитого ароматом цветущей сирени.

К сожалению, о дальнейшей судьбе потомков отца Василия в настоящее время неизвестно, но полученные от них сведения позволили впервые соединить воедино фрагменты судьбы пастыря и его семьи, их духовного подвига. Долгое время эти материалы оставались нетронутыми — как будто ждали своего часа. Я колебался, полагая, что найдётся кто-то более опытный и достойный, кто возьмётся за труд — рассказать об этом пастыре. Однако годы шли, а история так и оставалась нерассказанной, память об исповеднике продолжала жить лишь в обрывках воспоминаний и скупых архивных строках.

К сожалению, о дальнейшей судьбе потомков отца Василия в настоящее время неизвестно, но полученные от них сведения позволили впервые соединить воедино фрагменты судьбы пастыря и его семьи, их духовного подвига. Долгое время эти материалы оставались нетронутыми — как будто ждали своего часа. Я колебался, полагая, что найдётся кто-то более опытный и достойный, кто возьмётся за труд — рассказать об этом пастыре. Однако годы шли, а история так и оставалась нерассказанной, память об исповеднике продолжала жить лишь в обрывках воспоминаний и скупых архивных строках.

Тогда стало ясно, что если не начать сейчас, то есть риск навсегда потерять и то немногое, что ещё сохранилось. Так родилась эта скромная работа — попытка сохранить для потомков образ священника, чья жизнь стала свидетельством верности Богу и Церкви в одно из самых мрачных времён нашей истории.

Начало пути

Василий Андреевич Миронов родился 26 февраля 1888 года в Новочеркасске, в бедной, но благочестивой крестьянской

семье. Его мать пережила трагедию: до рождения Василия все её дети умирали в младенчестве. Тогда она дала обет — если Бог даст ей ребёнка, она посвятит его служению Господу. Василий вырос в атмосфере глубокой веры, любви к храму и духовной чистоты.

Окончив Михайловское двухклассное училище, он более десяти лет работал переплётчиком в Донской типографии. Но его душа искала другого пути — пути духовного служения. В 1914 году он окончил Донскую миссионерскую школу и вскоре был рукоположён в сан священника.

Началось его пастырское служение на Донской земле — в пределах Первого Донского округа, на территории станицы Константиновской (ныне Константиновский район Ростовской области): сначала в хуторе Камышенном (ныне хутор Камышный) в храме Архистратига Михаила, а затем в хуторе Карпово-Белянском, который в настоящее время не сохранился.

Сельские приходы были бедными, тяжёлыми, но люди тянулись к своему священнику за утешением и добрым словом. Здесь отец Василий быстро стал для многих казачьих семей добрым пастырем и наставником.

Его служение отличалось простотой, искренностью и нелицемерной любовью к людям. Он знал своих прихожан поимённо, понимал их нужды, часто сам помогал беднейшим семьям.

Семья

Семейная жизнь исповедника веры, как и его пастырское служение, оказалась очень непростой и полной испытаний. Отец Василий нес на своих плечах двойное бремя — духовного пастыря для своей паствы и заботливого отца для большой семьи.

Супруга отца Василия, Фёкла Лукьяновна, страдала тяжёлой душевной болезнью. Её здоровье было подорвано трагическим событием времён Гражданской войны. В 1918 году, когда дом семьи Мироновых подвергся нападению красноармейцев, Фёкла держала на руках младенца — маленькую Антонину. Один из красноармейцев в шутку наставил на неё винтовку, желая лишь напугать. Но страх и пережитый шок оказались столь сильными, что с тех пор душевное здоровье молодой матери было нарушено навсегда.

Умерла Фёкла Лукьяновна в 1965 году в Новочеркасске. Похоронили её рядом с отцом Лукьяном Платоновым и младшей сестрой Евдокией.

Фактически всё бремя воспитания детей отец Василий нёс один, сочетая тяжёлую пастырскую ответственность со всеми заботами о доме и детях.

В семье отца Василия было пятеро детей: Александр, Зоя, Клавдия, Евгения и Антонина. Судьбы их сложились тяжело, но в их жизни отразилась та же стойкость, которую они унаследовали от своего отца.

Александр был старшим ребёнком в семье, родившимся в 1910 году. Уже в юности он проявил стремление к самостоятельности: уехал учиться в Москву, затем перебрался в Харьков, где жил и работал. Отец Василий очень любил сына, но, понимая опасности тех лет, сознательно старался избегать с ним тесной связи, никогда не упоминал о нем, чтобы не подвергать его лишней угрозе. С годами связь прервалась почти полностью. Александр иногда присылал письма, посылки, но вернуться домой уже не смог. Его жизнь оборвалась рано — он скончался, не дожив до пятидесяти лет.

Зоя (1912 г.р.), вторая по старшинству, после ареста отца взяла на себя заботу о младшей сестре Антонине. Вместе они жили в Ростове, Зоя работала, стараясь поддерживать их обоих. Она сохранила тёплую привязанность к семье, несмотря на все испытания. Позднее её жизнь продолжилась в Ростове, где она прожила до своей кончины в 1981 году. Её муж погиб на фронте в годы Великой Отечественной войны.

Клавдия и Евгения, рождённые в 1915 году, были близнецами. После ареста отца они обосновались в Новочеркасске. Клавдия трудилась на строительстве, а Евгения работала почтальоном. Жизнь их была тяжёлой, полной труда и лишений. Клавдия родила дочь Алевтину в 1935 году, но её брак распался вскоре после нового ареста отца — муж, опасаясь родственных связей с репрессированным, оставил её. Клавдия прожила долгую жизнь, переехала в Донецк к дочери в 2001 году и умерла в 2005 году, не дожив несколько месяцев до 90-летия.

Евгения, как и её сёстры, проявила немалую стойкость: во время Великой Отечественной войны она служила санитаркой на фронте. После войны жила в Калуге вместе с мужем, скончалась в 1990 году.

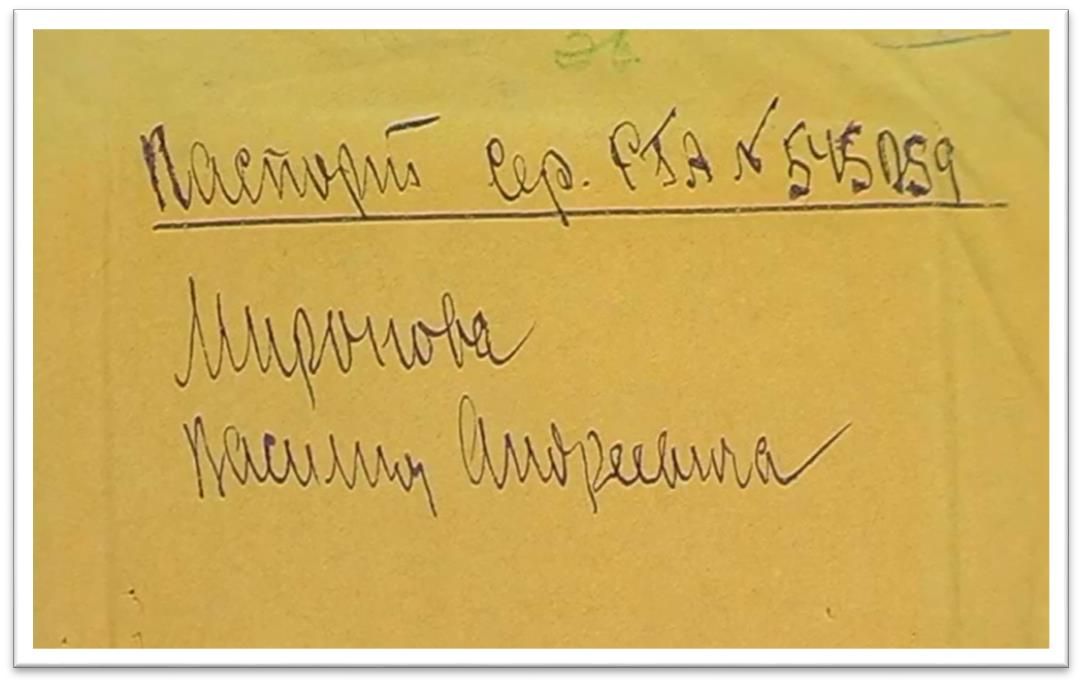

Антонина, младшая дочь, родилась в феврале 1918 года. После ареста отца осталась на попечении старшей сестры Зои. Когда ей исполнилось 12–13 лет, она начала работать, устроившись в швейную артель «Красная Пролетарка», где проработала всю свою жизнь — 40 лет. В годы её детства семья жила в бедности, хлеб выдавался по карточкам, и каждый грамм хлеба был на счету. Несмотря на трудности, Антонина сохранила глубокую любовь к родным местам, к монастырю, к памяти отца. С особой теплотой она вспоминала поездки с отцом в Бекреневский монастырь, аромат мелкой персидской сирени, который наполнял монастырские сады, звон колоколов к вечерне и светлый образ своего отца. Что особенно трогательно: все дочери сохранили родную фамилию Мироновых, даже выйдя замуж, как молчаливый знак верности своему отцу и памяти о родительском доме.

После ареста отца пятеро детей остались фактически сиротами. Но духовная опора, заложенная отцом Василием в их сердцах, помогла им пройти через все испытания с достоинством.

Испытание веры: краткий уход и возвращение

Жизненный путь священника Василия Андреевича Миронова, как и многих его современников, был отмечен не только внешними гонениями, но и внутренними испытаниями.

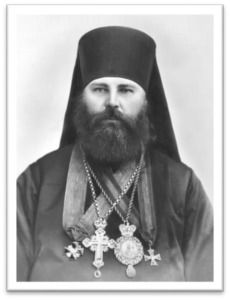

В середине 1920-х годов Русская Православная Церковь переживала тяжелейший кризис: разрушение церковной структуры, массовые аресты духовенства, давление на приходы, сознательно проводимая государственная политика разобщения. В этих условиях, на фоне разорванных связей с законной церковной властью, на Дону в 1925–1926 годах распространилось так называемое григорианское движение, названное по имени его инициатора — архиепископа Григория (Яцковского).

После ареста в 1925 году Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра (Полянского) архиепископ Григорий (Яцковский) вместе с группой архиереев при поддержке ОГПУ самовольно создали «Временный Высший Церковный Совет» (ВВЦС). Григориане обосновывали свои действия необходимостью «адаптации» Церкви к новым условиям советской власти, но фактически это привело к расколу: митрополит Пётр не поддержал их, а большинство епископата сохранило верность канонической Церкви. Григорианский раскол стал одной из попыток, предпринятых при участии государственных структур, чтобы разорвать единство Русской Православной Церкви и поставить её под контроль. Несмотря на внешнюю поддержку, движение быстро угасло и не получило признания среди большинства духовенства и верующих.

Многие священнослужители, не имея надёжной информации, в условиях угроз и отсутствия прямого церковного руководства, временно примкнули к григорианскому движению, стремясь сохранить хоть какую-то форму церковной жизни. Среди них оказался и отец Василий Миронов.

По всей вероятности, движимый заботой о своей пастве и желанием сохранить возможность богослужения в условиях гонений, в 1926 году он временно уклонился в григорианский раскол. Однако, как только в 1927 году стало возможным официально вернуться в каноническое общение с Московской Патриархией после выхода «Декларации» митрополита Сергия, отец Василий осознанно, с покаянием, возвратился в лоно Русской Православной Церкви.

Этот шаг требовал большого мужества. В условиях усиливающихся гонений быть «сергиевским» священником означало подвергаться новым угрозам со стороны властей и части населения. Но отец Василий выбрал путь верности: он осознанно встал на сторону канонической Церкви, внутренне исповедав свою приверженность единой Христовой Церкви.

С этого момента и до конца своих дней он оставался верным чадом Русской Православной Церкви, сохраняя кротость, мужество и стойкость перед лицом всех испытаний.

Арест накануне Рождества

6 января 1931 года, в Рождественский сочельник, священник Василий Андреевич Миронов был впервые арестован. Этот арест не был случайным: он произошёл в самый разгар одного из самых тяжёлых периодов гонений на Русскую Православную Церковь.

К концу 1930 года советская власть активизировала кампанию по «ликвидации религиозных пережитков» на селе: закрывались храмы и монастыри, разрушалась приходская жизнь, усиливалась принудительная коллективизация.

Священнослужителей обвиняли в «контрреволюционной агитации» и «подстрекательстве к сопротивлению власти». Бекреневский Свято-Николаевский монастырь и близлежащие приходы, включая хутор Карпово-Белянский, где служил отец Василий, оказались под особым надзором.

По архивным данным, арест священника Василия Миронова состоялся в его доме в станице Новозолотовской. Священник встретил арест с внешним спокойствием и достоинством, понимая, что на него ложится та же участь, которая уже постигла многих его собратьев.

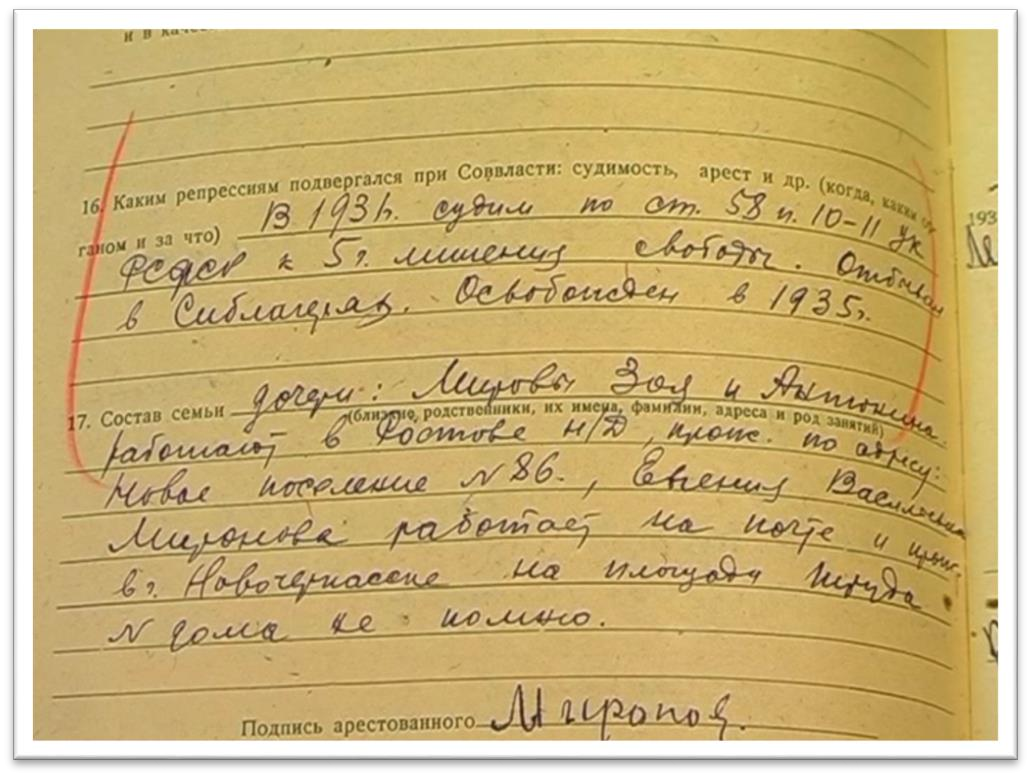

Он был осуждён по обвинению в «антисоветской агитации» и приговорён к пяти годам заключения в исправительно-трудовых лагерях Сибири. В материалах дела №27770 указывается: «Обвиняется в том, что являлся участником контрреволюционной повстанческой организации, вёл контрреволюционную агитацию, распространял провокационные слухи о войне и поражении СССР». (Доклад составил сотрудник НКВД тов. Козицын.)

Новый арест и последние годы Освободившись из заключения в 1935 году, священник Василий Андреевич Миронов вернулся в родной Новочеркасск. Однако спокойной жизни не получилось. Политическая обстановка в стране стремительно ухудшалась. Волна «Большого террора», начавшаяся в 1937 году, вновь обрушилась на всех, кто когда-либо был связан с Церковью.

11 октября 1937 года отец Василий был арестован повторно. Второе дело священника Василия Миронова велось Управлением НКВД по Азово-Черноморскому краю. Дело №38475. В учёте с 1937 года. Архивный номер: 26578. Ему предъявили обвинения в том, что он является участником «контрреволюционной повстанческой организации», занимается «контрреволюционной агитацией» и «распространяет провокационные слухи о войне и поражении СССР». Следствие велось быстро и формально: признаний от священника добиться не удалось — отец Василий категорически отверг все обвинения, настаивая на своей невиновности.

Несмотря на это, в рамках типовой практики того времени, его приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовых лагерях.

В 1940 году Василий Андреевич направил жалобу в прокуратуру, где указал на абсурдность и полную безосновательность предъявленных ему обвинений. Однако его обращение было отклонено, а приговор оставлен без изменений.

Священник отбывал наказание в системе сибирских лагерей. 22 ноября 1944 года Василий Андреевич Миронов скончался в заключении в городе Осинники Кемеровской области. Его могила, как и судьбы тысяч других безвинных узников, осталась безымянной на бескрайних просторах лагерной земли.

Священник Василий Андреевич Миронов был реабилитирован посмертно по обоим уголовным делам, по которым ранее был осуждён. 26 октября 1989 года Президиум Ростовского областного суда отменил приговор по делу 1937 года о «контрреволюционной деятельности» и признал Василия Миронова невиновным, указав на отсутствие состава преступления.

26 января 1990 года тем же судом была отменена его судимость по делу 1931 года, связанному с обвинением в «антисоветской агитации». И в этом случае было установлено полное отсутствие состава преступления. Таким образом, все обвинения, по которым отец Василий был осуждён в годы гонений, были признаны несостоятельными.

Воспоминания дочери

Воспоминания младшей дочери священника Василия Андреевича Миронова — Антонины Васильевны — стали уникальным живым свидетельством о жизни их семьи, о Бекреневском монастыре и о последних днях на свободе её отца.

Антонина Васильевна с нежностью вспоминала поездки с отцом в Бекреневский Свято-Николаевский монастырь. Когда приезжали в монастырь, отец Василий всегда останавливался в доме своего близкого друга — священника Александра Наталюткина. Их связывала глубокая духовная дружба, и маленькая Антонина чувствовала, что здесь, среди тишины монастырских аллей и звона колоколов, её отец был особенно спокоен и радостен.

Она вспоминала величественный собор монастыря, где отец Василий, обладавший сильным красивым голосом, часто служил в праздничные дни. Особенно ярко запомнилась Троица: всё пространство собора и монастырского двора было залито ароматом мелкой персидской сирени. Этот густой, чуть пряный запах сирени, смешанный с благовониями и светом свечей, остался в сердце Антонины на всю жизнь.

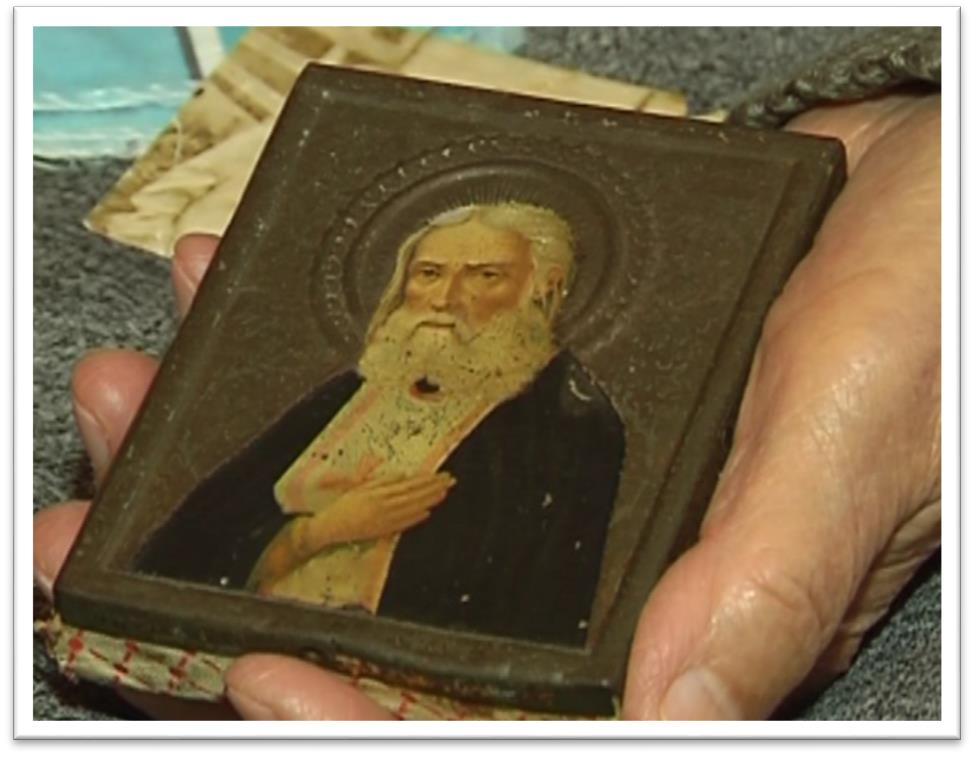

В память о тех днях одна из монастырских схимниц подарила старшей дочери священника, Клавдии, небольшую икону преподобного Серафима Саровского. Эта икона, бережно хранимая в семье, стала для них драгоценной реликвией. Особенно живо в памяти Антонины Васильевны сохранился день первого ареста её отца — 6 января 1931 года, в сочельник Рождества Христова.

В тот день в доме Мироновых появились красноармейцы. Они искали отца Василия, но не найдя его, ушли. В это время отец Василий находился в станице Новозолотовской (ныне Семикаракорский район Ростовской области), куда семья священника собиралась вскоре переехать на постоянное место жительства.

Старшая дочь Зоя, ставшая свидетельницей их прихода, сразу поспешила в станицу Новозолотовскую. Долго сквозь густую метель и снегопад она добралась до дома, где находился отец, и, задыхаясь от волнения, сказала:

«Папа, приходили, искали тебя, хотели арестовать, а тебя не было дома!». Не успела Зоя даже снять верхнюю одежду, как вслед за ней в дом вошли красноармейцы. Батюшка был спокоен. Он обнял дочерей, напутствовал ихдержаться вместе, молиться и не терять веры. Антонина на всю жизнь запомнила его последние слова перед расставанием: «Я ни в чём не виноват, страдаю за Христа».

Благословив семью, отец Василий без крика и страха последовал за сопровождавшими его людьми — навстречу испытаниям. Антонина Васильевна хорошо запомнила: когда папу уводили, в храме звонили в колокол к Вечерне. Его глухой, размеренный звон, тонущий в снежном вихре, словно прощался со своим пастырем. Этот тяжёлый, неторопливый звон остался в её памяти на всю жизнь — как последнее напоминание о доме, о вере и о прощании с отцом.

Так в морозный вечер, под печальный колокольный звон, семья Мироновых простилась с папой. Его арест стал частью трагедии Церкви того времени, когда тысячи священников и монахов были осуждены и сосланы за верность Богу и своему долгу.

«После ареста жизнь семьи превратилась в борьбу за выживание. Мама тяжело болела. Мы остались одни», — вспоминала впоследствии Антонина Васильевна.

Прошли годы. Антонина Васильевна трудилась на швейной фабрике в Донбассе, храня в сердце светлый образ отца. Никому на работе она не рассказывала о своём происхождении, но в её душе всегда звучал тихий колокольный звон того вечера и благоухал сиреневый май монастырских аллей.

Для неё папа остался навсегда символом верности, кротости и несокрушимой веры — тем внутренним светом, который не смогли затушить ни годы репрессий, ни боль утрат.

Память, которую не стереть

Судьба священника Василия Андреевича Миронова — это не просто страница из прошлого, это живая нить, соединяющая нас с теми временами, когда вера измерялась не словами, а способностью терпеть, прощать и стоять до конца.

Он не искал славы, не требовал признания, не искал лёгких путей. Его жизнь — скромная, полная трудов, скорбей и молитвы — стала немым свидетельством той истины, которая сильнее времени и человеческих судов.

Отец Василий принял крест страданий вместе со своим народом, разделил с паствой радости и боли, до конца остался верным своему священническому долгу. И даже когда человеческие законы отвергли его, он сохранил в сердце тот внутренний закон, который гласит: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2:10).

Память о нём — это не просто дань прошлому. Это напоминание нам, живущим сегодня, о том, что самое ценное в человеке — это верность Богу, любовь к людям и кроткое мужество перед лицом испытаний. Жизнь отца Василия Миронова стала символом подвига верности Богу и людям в эпоху жесточайших испытаний. Его страдание — это тихая, но несокрушимая проповедь о силе любви, о верности до конца.

И сегодня, сквозь десятилетия, как и в момент его первого ареста, звучит этот внутренний колокол — память о человеке, о семье, о вере, которую не смогли сломить ни вьюги жизненных испытаний, ни жестокие гонения.

Иеромонах Филипп (Лукьянов),

настоятель храма Святителя Николая Чудотворца

станицы Николаевской

Источники и литература:

1. Архив УФСБ России по Ростовской области. Дело П-47816. Т. 1. Л. 271–272 об., 273; Т. 3. Л. 10, 92–100.

2. Миронов Василий Андреевич // Новые мученики и исповедники Российские XX века: база данных [Электронный ресурс] / Православный СвятоТихоновский гуманитарный университет. URL: https://martyrs.pstbi.ru/bin/db.exe/qrcode/ans/newmr/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XcSUvu8cseKfvruMc8HUe8qU660feu*UUe0fdS1gdO8hc0kUfO1XturfeG1Vfi9UsuGhe8cUbeOhfeCi6COZfS9Uc00EU6pyV8Kfc5tjAX*iAn6p**_pnl (дата обращения: 28.04.2025).

3. Епископ Григорий (Яцковский) // Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://www.pravenc.ru/text/166691.html (дата обращения: 28.04.2025).

4. Миронова А. В. Личное письмо. 2008. Личный архив иеромонаха Филиппа (Лукьянова).

5. Шадрина А. В. Приходское духовенство Донской и Новочеркасской епархии второй половины XIX века [Электронный ресурс] // Фонд имени священника Илии Попова. URL: https://popovfoundation.org/2014/06/04/ (дата обращения: 28.04.2025).

6. Бессрочное свидетельство [Видеодокумент]. — Электрон. дан. — Режим доступа: https://rutube.ru/video/ce0c201833f5e4aa762777f171cae363/ (дата обращения: 28.04.2025).

Всего просмотров (5)